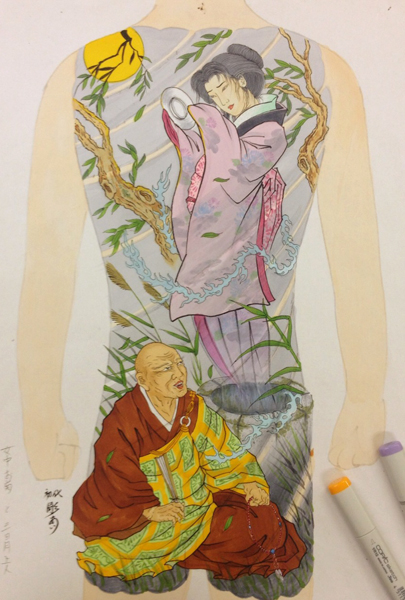

番町皿屋敷

皿屋敷ものと呼ばれる伝承は日本の各地にあるが、これが源流と定めるのは難しい。

ここでは最もよく知られる江戸の牛込御内五番町を舞台にしたお菊の怪談を紹介する。

...火付盗賊改めの青山播磨守主膳の屋敷が五番町にあった。ここにお菊という下女が奉公していた。

青山とその妻はかなりの非道なる人格で、青山がかつて捕らえて磔に処した盗賊の向崎甚内の娘がそのお菊であった。

お菊は自分が一生逃れることのできない召使いであることに日々涙に暮れていた。

承応二年正月二日(1653年)、お菊が青山が大事にしていた十枚の皿のうち一枚を誤って割ってしまった。

これに激怒した青山とその妻はお菊をきつく折檻し、右の中指を切り落とし、

手討ちにしようと縄で縛り上げ一室に監禁してしまう。

どうせ殺されるのならと、お菊は縄付きのまま部屋を抜け出し屋敷裏の古井戸に身を投げた。

青山はこれを病死として公儀(幕府)に届け出て済ませた。

しかしそれからまもなく、夜ごとに古井戸の底から身の毛もよだつほど恐ろしい女の声で「一つ、、、二つ、、、三つ、、、」と九つまで数え、

「悲しや、一つ足らぬ、、、」と嘆く声がするようになった。

番町皿屋敷

さらには奥方の産んだ子供は右の中指が無く、青山の家中のものはこれを気味悪がり一人、二人と逃げ出し、

やがては誰も勤めるものがいなくなってしまった。

このはなしが公儀の耳に入り、青山は所領を没収され、親類へのお預けの身となった。

その後荒れ果てた屋敷は拝領する人もなく、夜な夜な現れるお菊の亡霊のため誰も寄り付かなくなった。

この事態に公儀は伝通院の了誉上人に命じてお菊の亡霊を鎮めさせんと読経を依頼した。

ある夜、上人が読経していると、お菊の亡霊が現れ皿を数え始める。

「、、八つ、、、九つ、、、」そこですかさず「十!」と続けて声を張り上げると、

「あら、うれしや、、、」と声がして、やがてお菊の霊は成仏し消え失せたという。

comment: